2025.2.22(土)〜24(月) 晴

熊野古道・紀伊路&大辺地 (和歌山県)

切目駅〜南部駅 紀伊富田駅〜安居の渡し場 紀伊宮原駅〜湯浅駅

参加メンバー 私 Yさん Kさん TNさん Oさん TZさん 計6人

今年の第1回は早春の2月に熊野古道を歩くことにしました。区間は紀伊路の切目駅から南部駅間と

前回歩き残した紀伊宮原駅から湯浅駅間。それから大辺路の紀伊富田駅から周参見駅間になります。

大辺路は(個人での旅を含めて)初めて歩く区間になります。熊野の聖域の入口という意味の「口熊野」

と呼ばれる、紀伊田辺市と熊野三山の那智山がある那智勝浦町を繋ぐ海沿い古道で、120kmの区間

になります。大辺路は万葉の昔から、海路を併用しながら利用されていた古道です。

熊野古道の中で最もマイナーなルートと言っては失礼ですが、その分、静かに歩くことができます。

起点は紀伊田辺の駅前からになります。紀伊路を歩いてくると、紀伊田辺駅前の北新町商店街に

「道分け石」があります。この道標には「左り くまの道」と大きく書かれ、その下に小さく「すくハ大へち」

と記されています。(「すく」は「まっすぐ」の意味)

この「道分け石」が「紀伊路」と「大辺路」との分岐となります。(今回はこの区間を歩きませんでした

ので写真等は次の機会に。)

海岸線の道を歩いた先の那智勝浦町にある「補陀洛山寺」まで続きます。そこからは中辺路となり、

那智山に至ります。その先は大雲取・小雲取を越えて最終地点の熊野本宮大社に続いています。

大辺路の魅力はなんと言っても海岸沿いを歩くルートがあることです。美しい海の景色を眺めながら

古道歩きを楽しむことができます。それだけではなく、峠を越える各コースでは山中の自然を満喫する

ことができます。

三大難所とされる「富田坂」「仏坂」「長井坂」などでは山道の峠越えを歩き、古道本来の姿を体感する

ことができます。海岸沿いの古道と山中の道の古道を、海と山を行ったり来たりして進んでいきます。

本州最南端の地を散策しながら熊野三山を目指しますが、道中には最南端の街・串本町の「橋杭岩」

など観光名所もたくさんあります。

紀伊路と同じく、古道と並走するようにJRの路線が運行していますので、駅で打ち止め・打ち始めが

しやすく行程も組みやすいです。(電車の本数がかなり少ないのが難点ですが。)

個人の意見ですが、「熊野古道を歩いている人で、最初に大辺路を歩く人はほとんどいないのでは

ないか?」と思います。

言い換えれば、大辺路を歩いている人は相当な熊野古道通?ということになります。おそらく紀伊路・

中辺路・小辺路・伊勢路をすでに歩いた方だと思います。

私自身も、小辺路は歩き終え、紀伊路と中辺路は一部残ってはいるものの大部分を歩きました。

伊勢路も主要の峠の区間は歩き終えています。大辺路を歩くと同時に残っている部分を併せて歩き

たいと思います。

今回は、大辺路三大難所とされる「富田坂」「仏坂」「長井坂」の内、富田坂・仏坂の2つの峠越えを歩き、

千里海岸の砂浜を歩き、大辺路の魅力を体感したいと思います。

また、この時期に設定したのは、和歌山南部の名物、梅の花を楽しむためです。「一目百万 香り十里」

と言われる梅園は期待大です。

本来の山酔会の活動とは違いますが、熊野古道はなかなか面白いですので紹介したいと思います。

紀伊半島南端の区間の古道はどのような所だったのでしょうか?詳しくは本文をお読みください。

行程(1日目)

JR切目駅 → 切目中山王子 → 岩代王子 → 千里王子 → 三鍋王子 → JR南部駅

15 60 55 80 15

名古屋駅でYさんとKさんと待ち合わせて新幹線で新大阪駅へ。

ところが、岐阜羽島駅を過ぎたあたりから雪が舞はじめ、関ケ原付近では吹雪状態です。幸先が悪い

というか古道を歩けるのか?という不安が頭をよぎります。幸い、京都駅から先は陽も差して一安心。

新大阪駅でTNさんとその友人のOさんとTZさんが合流。今回は総勢6名とにぎやかになりました。

3分ほど遅れて到着しましたが、特急くろしおも接続待ちで5分遅れで出発となりました。

ですが、紀伊田辺駅に定刻の11:21に到着。さすがはJRです。

ところが駅に着く少し前から雪が降ってきました。「これは幻だ。」と現実逃避に走ってしまいましたが、

幸いすぐに止んでくれて助かりました。ですが電車を降りると思いっきり寒いです。防寒用の上着は着て

きたのですが、薄手のタイプなので寒さが染みてきます。南紀なのでと油断してしまいました。

紀伊田辺駅前には「武蔵坊弁慶」の像があります。こちらが出身なのだそうです。その手前には

「世界遺産登録20周年」の横断幕がありました。もう20年になるのですね。

このニュースをきっかけに熊野古道歩きを本格的に始めました。

武蔵坊弁慶像 世界遺産登録20周年の横断幕

ここで乗り換える列車との待ち合わせ時間を利用して昼食です。何せこの辺りは1時間に特急1本、

普通1本のダイヤですから。でも、おかげでゆっくりと食事と食後の休憩ができました。

今夜泊まるホテルは駅のすぐ前です。荷物を預ってもらえましたので、歩き用以外の荷物を預けて

近くにあるお店で昼食です。

「にぎりや」という豚汁とおにぎりのお店に入りました。コンビニの1,5倍くらいあるおにぎりと、バラ肉

ではなく角煮のような大きな豚肉の入った豚汁は美味しかったです。

豚汁定食

食事をしている間に雪は止んでくれました。風が少し強くて寒いものの、これなら歩けそうです。

駅に戻って12:18発の電車に乗り、少し戻る形になりますが、切目駅に向かいます。12:38に到着

して古道歩き開始です。今日歩くのは紀伊路です。雪は完全に止んで晴れてきました。思わず「ラッキー」

と叫びました。

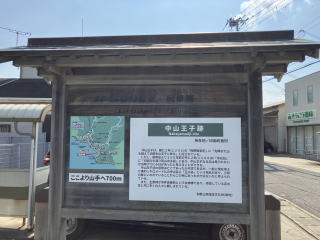

切目駅 中山王子の案内版

ここも無人駅です。改札を出ると駅前に「中山王子跡」の案内板があります。駅のトイレは新しくて

きれいでした。12:40に出発です。

駅前から右(和歌山側)に進み、右に曲がってJR線の下の頭を打ちそうな小さなガードをくぐります。

首をすくめないと頭がぶつかってしまう高さでした。今日は鉄道や国道を何度もくぐりますが、ここが

その第1号です。入口の所に写真の路面標示がありました。

JR線路をくぐる 路面標示

線路の北側に出て、しばらく民家の中を抜ける道になります。民家の中の坂道を登っていきます。

そこそこの傾斜がある道です。途中に、写真の中山王子の案内が壁面にありました。上部の「印南町

かえる橋」のイラストがかわいいです。(この橋については印南町を通った時に現物の写真とともに紹介

させていただきます。)

案内表示

その先に若宮社遺跡がありました。12:47到着。

若宮社遺跡

しばらく集落内を歩き、道路に突き当たったところで左に曲がるとすぐに右側に登り道が現れます。

この辺りも道標がしっかりしていて助かります。

突き当りを左へ 右上に進む

道が登り坂となります。道端に梅の木があり、梅の花が咲いていました。今回の旅の目的の一つで

ある梅の花をいきなり見ることができました。まだ3分咲きと言ったところでした。最近の寒波の影響で

しょうか?振り返ると海が見えていました。

梅の花 今回のメンバーと後に海

駅から歩いて15分ほどで鳥居があります。今回の1つ目の王子である切目中山王子神社に到着

です。12:55。

少し手前の所に、印南町指定史跡の室町時代の石造建造物・宝篋印塔(ほうきょういんとう)が

あります。

切目王子は五体王子の一つで、熊野詣が盛んな平安・鎌倉時代から中継遥拝所として、また上皇

などの皇族の宿泊所でもあり重要な王子社でした。

後鳥羽上皇の「熊野御幸記」に「先陣また山を越えて切部中山王子に参る」と記されています。また

その100年前の「中右記」にも記述があり、その時代から小社があった非常に古い王子社であると考え

られています。

ただ、当時の中山王子の正確な位置ははっきりしていません。熊野御幸記・中右記のどちらにも

「山を越えて」と記されていることから、現在の榎木峠ではなくもう少し先の中山谷辺りではと推測され

ているそうです。

鳥居をくぐって境内に入ると、左側に手水舎、正面に小さな御社があります。

中山王子神社 境内

中山王子 鳥居の前から海が見える

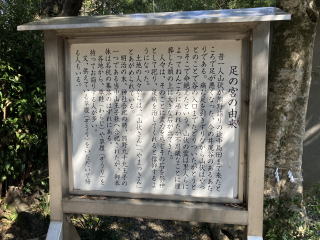

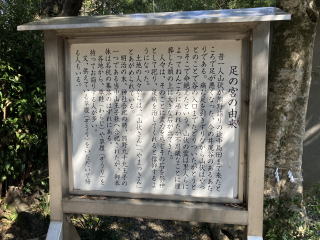

王子社の右隣に「足の宮」が祀られています。足の宮は「足の痛み」を治してくれる神様です。足の宮

には草鞋(わらじ)や草履(ぞうり)を持ってお参りするのだそうです。足ではないのですが最近腰が悪い

のでしっかりお願いしました。

足の宮 説明板

ちなみに中山王子の鳥居前からも海が見えました。いつの間にか結構登っていたのですね。と言っても

標高では100mもありませんが。

ここにはトイレもありました。次の岩代王子への道標もありました。

参拝を済ませて13:00に出発です。

切目中山王子神社から200mほど畑の間の道を進むと「岩代王子まで4,2km右→」の看板があり

ました。ここが「榎木峠」と思われます。というのは峠の看板がありませんでした。その先は下って

いますので、多分ここが峠でしょう。峠と言っても標高は100m程。でも海岸線近くから歩いたのです

からかなり登った感じがします。

榎木峠と思われる場所にある道標

看板にしたがってここを右へ。峠からは当然下ります。ほんのちょっぴり地道の区間がありましたが

すぐに舗装路に合流します。そこから3つほど小さな梅林がありましたが、ここは3〜7部咲といった感じ

でバラツキがありました。今日は、南部駅まで梅の花を見ながらの歩きですので、この後に期待します。

山間の谷間の小川沿いの舗装路を30分ほど緩やかに下りながら海岸手前まで進みます。

合流点の道標 梅林

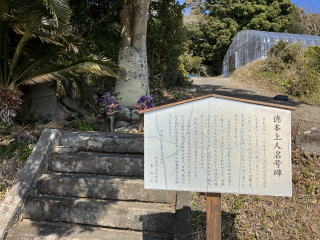

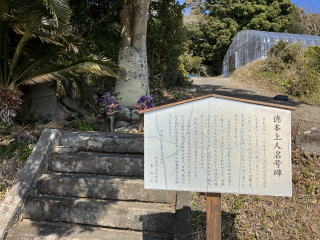

国道42号線と線路の手前の角に「徳本上人名号碑」があります。13:30着。徳本上人は紀州日南町

出身の高僧です。生没年は宝暦8年(1758)〜文政元年(1818)。紀州から近畿・中部・関東一円に

至るまで巡錫し、人々を救いの道へ導いた行者・僧です。

徳本上人名号碑

「南無阿弥陀仏」と刻まれた名号碑は全国に1000〜2000基ほどあると言われているそうで、

当時の徳本上人の人気が伺えます。

ここを左折し脇道を進みます。途中で海がすぐ近くに見えました。手前に国道とJRの線路が並行して

走っています。写真中央の湾を挟んで向こう側がおそらく「南紀白浜」あたりだと思います。その手前

の左辺りが「紀伊田辺」だと思います。

手前にあるビニールハウスは野菜ではなく生花を栽培していました。カーネーションのようでしたが、

5月まではまだ早いのではと余計な心配をしてしまいました。

遠方の半島の先が南紀白浜 手前が紀伊田辺

1km位歩いて国道に合流。ここでみなべ町に入ります。13:40。

みなべ町の標識 有間皇子結松の案内表示

国道を300mほど進むと、道の右側に「有間皇子結び松の記念碑」があります。有馬皇子は蘇我赤兄

の口車に乗せられ、謀反のかどで捕らえられて天皇の下に護送される途中、この地で松の枝を結び、

自分の命の無事を祈って歌を詠まれたそうです。

結局皇子は藤白坂で絞殺され19歳という若さで無くなってしまったそうです。いつの世も謀かりごとを

する人間とその犠牲になる人間はいるものです。

有間皇子は人気があり、自身もたくさん和歌を作ったのですが、王子を偲んで多くの万葉歌人が和歌

を残し、万葉集に載せられています。また万葉集以後も200集にも及ぶ歌集に皇子を偲ぶ歌があるそう

です。

有間皇子結び松の記念碑

この辺りは交通量が多く、車道を渡るのが大変でした。写真を撮って先に進みます。幸い、歩道が

あるので助かります。

橋を渡り、ガードレールが切れたところに岩代王子の道標があり、ここを左へ下り、右に曲がって国道

の下をくぐって進みます。次の分岐を右に進みます。

左に降りて右折して国道をくぐる ここを右折(まっすぐ進むと岩代駅

踏切で線路を渡り、その先で右に分岐した道を進むと浜辺に出ました。

線路を渡った先で海岸に出る

右手の浜辺の高台にある小さな木立の中に岩代王子があります。岩代王子跡に13:55到着です。

岩代王子

小さいですが御社もありました。その一角に岩代王子の碑がありました。蘇鉄もありました。

境内 岩代王子

岩代王子と次の千里王子は「浜の王子」と呼ばれています。現存する王子のうち最も海に近い王子社

でもあります。岩代王子の鳥居は海に向かって立っていました。

鳥居の先に海 境内からの海

王子の前の海岸線

少しだけですが、海岸の砂浜まで降りてみました。昔の熊野詣の旅人は、岩代王子〜千里王子の

約2.8kmの区間をこの「千里の浜」の浜辺を歩いて進みました。砂垢離・潮垢離の意味で進んだそう

です。その当時の熊野詣では、この区間は口熊野と呼ばれた紀伊田辺の手前のまさにハイライトコース

だったのでしょうね。

昔はここから海岸線を通って歩いたそうですが、現在は通行不可。ということで分岐まで戻り、踏切を

渡り、次の分岐を右手に進むとJR岩代駅に到着。14:05。今日の区間ではこの岩代駅がちょうど

中間地点となります。駅にトイレがありましたので使わせていただきました。今日は日差しはあるのです

が、風が冷たくて寒いのでトイレが近いです。5分ほど休憩です。

岩代駅

その先に写真のマンホールがありました。梅の花が描かれています。

マンホールシリーズその1

駅からはしばらくの間、畑と住宅が散見する中の小道を進みます。曲がりくねった道は分岐がかなり

ありますが、道標もしっかりと整備されていますので、迷わずに歩けました。

と思っていたら分岐の看板の角度が微妙なところがありました。直進するのか曲がるのかよくわかり

ません。おそらく直進だろうと判断してまっすぐ進みます。次の看板があって安心したのもつかの間、

その先では看板がないところがありました。多分こちらだろうと思う方に進みました。

小高い丘の中を進む道の周囲はすべて梅林です。開花の時期に合わせてきたのが成功し、梅花を

見ることができました。ですが、すでに8分咲きのものもあれば、まだ蕾の状態もあります。木の種類の

せいなのでしょうか?

そういえば湯浅までの区間はみかん畑がほとんどだったのですが、この辺りは一面梅林です。

道端に「梅干し」の工場をちらほら見かけました。この「みなべ町」は全国一の梅の生産地です。南部の

梅栽培は、江戸期に紀州田辺藩が奨励したのが始まりだそうです。高級な梅干しとして超有名な「南高梅」

も、この南部が発祥地となります。

「一目百万、香り十里」とうたわれる南部梅林。満開とはいきませんでしたが、梅の花と、ほんのりと

梅の香りが漂う中での熊野古道歩きが楽しめました。

梅というとどうしても梅干しの匂いを想像してしまいますが、梅の花の香りはフレッシュな甘い香りです。

日本では花見というと桜ですが、中国では梅なのだとか。香りも楽しめるので梅もお勧めです。

8分咲きの梅花

丘の頂上を越えたのか、道が下りはじめました。その先に道標があり、この道が間違っていなかった

ことがわかりほっと一安心。

やっと見つけた道標

標示に従って左に進みます。

梅林を抜けた先で右に90度曲がり海岸に向かって下ります。左手に公園があります。ビニールハウス

の脇から山道へ入っていきます。短い区間ですが地道の登りがあります。

右に曲がり、その先で土道へ

その先で小さな峠?を越えて下っていきます。ここは農作業用の道なのでしょうか?幅は狭いのです

が、しっかりと舗装されています。途中、民家の敷地内では?という所を抜けて下って行きます。

この辺りは分岐が多いので100mごとに看板がありました。

途中で海が見えているところがありました。あそこまで下らないといけません。

登りの山道 峠?から海が見える

その先でJRの線路をくぐります。鉄道の線路の下を短いとはいえトンネルでくぐった後、ぱっと広がる

景色は堪えられないです。見事な演出です。千里の浜に14:45に到着しました。

カルバートボックスをくぐる その先は海

青い空、青い海、白い砂浜という絵にかいたようなロケーションが広がっています。素晴らしい景色です。

この千里の浜は「枕草子」に「千里の浜、ひろうおもひやらる」と書かれている他、「伊勢物語」「大鏡」

「保元物語」などの多くの文学作品に登場する、熊野古道随一の海岸の景観と言われているそうです。

熊野古道は海岸を歩くところはほとんどありません。小辺路と中辺路はそもそも山の中。紀伊路も

ここまで海岸線沿いの道はありませんでした。他には伊勢路の七里御浜くらいでしょうか。大辺路は

海の近くですが、砂浜はあまりないそうです。

今日のコースはとにかく変化が多くてすごく楽しいです。全然、飽きがこないです。

千里浜海岸

千里浜海岸

JRをくぐって出たところ

ここから200m程ですが、千里の浜の砂浜を歩きます。古の巡礼者は、この海岸の白砂浜を歩き、

波に足を洗われることで身体の汚れを取り、清めたそうです。私たちは靴が濡れてしまうので遠慮しま

した。

ちなみに、この海岸はアカウミガメの産卵地で有名なのだそうです。

砂浜の中ほどにこんもりとした小さな林があります。その中に千里王子神社があります。

左手が千里王子神社

砂浜から階段を上がって千里王子神社に14:50着。

小さな神社の境内には王子跡と石碑のほかに御社と、なぜは安産観音像がありました。他には

石燈篭、「花山院歌碑」が並んでいます。珍しい蘇鉄の花が咲いていました。(10年に1度しか咲か

ないそうです。)

千里王子の碑と観音像 花山院歌碑

蘇鉄の花

拝殿前山門をくぐるとその奥に鳥居と本殿がありました。本殿は安永5年(1776)に再建された

ものだそうです。

本殿

千里王子神社を出て左手にあるスロープのような道を進みます。これは隣接する「千里観音堂」の

参道です。参道脇に三十三観音像が並んでいます。参道を登っていくと近西国三十三カ所札所「千里

観音堂」があります。

三十三観音像 山門

門の所に「アカウミガメ観察のお願い」という看板が掛けられていました。

アカウミガメの看板

門の先に本堂、その前には馬の像があり、三つ葉葵の紋が付けられていました。紀伊徳川家の関係

なのでしょうね。

敷地内の先に「みなべ町千里ウミガメ館」があります。ここは本州一のアオウミガメの産卵地なのだ

そうです。四国遍路の「日和佐ウミガメガレッタ」に続いてウミガメ関係の建物を見るのは2つ目です。

本堂 馬像

15:05に出発。千里観音本堂の左を抜け、境内を出て先に進みます。田圃のあぜ道を通ります。

この時期は草も伸びていないのですが、夏場だとかなり草が伸びて大変ではと思いました。小さな橋を

渡り、案内板もないので「この道で大丈夫か?」と不安になりましたが、その先で「三鍋王子まで3,5km」

の案内板を見つけ一安心。

倉庫のような建物の横を抜けます。さらに進むと、JRの線路の下をくぐり、先に進むとまた線路が

あります。ここは上り線と下り線が分かれているようです。2つ目はくぐらずに線路の間で右折。この

あたりは道が少し複雑ですが、かなりわかりやすく道標が設置されているので、それを辿っていけば

問題いありません。

途中で撮り鉄さんに人気がありそうなスポットがありました。梅林越しに線路があります。ここで電車を

撮ったらいい写真になりそうです。電車が来ないかと思いましたが、そう都合よく来るわけはないですね。

JR紀勢本線の紀伊田辺駅〜御坊駅間は特急と普通電車が1時間に2本ぐらいしか運行していないので

待つのはちょっと厳しいです。運のある人はタイミングよく出会えるのでしょう。

その先でまた梅林の中を進みます。さすが紀州梅の本場、大きな梅林です。

ですが花の方は3〜8分咲までばらばらでまだ少し早いようでした。

8分咲きの梅 梅林

梅林を抜けた先で道路に出ます。意外と車が走っていて要注意です。その先の運送会社の先で右の

細い道に入ります。ここには看板がないので間違え易いと他の方のブログにありました。

よく見ると、分岐した少し先に看板がありました。できれば分岐の所にあるの助かるのですが。

↑

右の狭い道に入る ここに小さな看板あり

やがて南部峠に到着。15:20。振り返ると梅林がかなり下に見えています。いつの間にか随分登って

きていました。と言ってもここも標高は100m程です。それでも海が見えています。

峠には「南部峠の石造地蔵菩薩像」がありました。屋根付きの祠に祀られています。骨接ぎに霊験が

あらたかであると伝えられ、別名「骨つぎ地蔵」とも呼ばれているそうです。

ここでも腰の無事をお願いしました。

南部峠の石造地蔵菩薩像 説明板

峠からの下り道は舗装されてはいるものの、周りを木立に囲まれていて、古道感満載です。

南部峠を越えるとコースも終盤、あとは三鍋王子を経由して駅へ向かえばゴールです。坂道を下って

線路の下をくぐります。その先で国道42号線に辿り着いて一安心。国道の下をくぐり、右折して行動に

合流。国道と並行している脇道を歩きます。途中に小さなマンホールがあり、海亀の絵柄でした。

マンホールシリーズその2

その先に「南部梅干館」という施設がありました。梅干しメーカー「ウメタ」さんの梅のパビリオンです。

休憩と時間調整を兼ねて立ち寄ります。入口で「梅太郎」という人形が出迎えてくれました。15:40着。

梅太郎君

館内には直売所があります。お土産売り場にあるのはもちろん梅で作られたものばかりです。梅干しの

製造工程の見学もできます。今日は工場は稼働していませんでしたが、意外と面白い施設でした。

実は、毎年自宅で梅干しを作っていますので、梅干しを買って帰るのはどうしようか迷いましたが、

やめておきました。

梅干し館を出て少し歩くと南部川に到着です。ここから見鍋王子まで1kmの道標がありました。

南部川を渡る南部大橋

南部大橋で南部川を渡り、すぐに左折。今度は古川に架かる古川橋を渡ります。次の三差路を右に

曲がるとまた古川に架かる橋を渡ります。道標通り歩いたらまた古川を渡って戻ってしまいました。

対岸に何かあるわけでもなく、なぜこんな回り道をするのか首をかしげました。でもこれが正しいルート

でした。

古い街並みの中を歩きます。この町並みを見ているとこの道が古道だと実感できます。

国道424号線に突き当たったところで信号を渡り、左に曲がります。その先で看板を目印にして右の

脇道に入ります。

その先の道沿いに丹川地蔵があります。「丹川のお地蔵さん」と呼ばれて住民の信仰が厚い丹川地蔵

です。熊野古道に面して祀られているので、参詣者にも親しまれてきたお地蔵さまです。この丹川地蔵

の横には立派なイチョウの木が立っています。このイチョウは樹齢約300年にもなるのだそうです。

和歌山県の文化財に指定されています。高さはともかくこれほど太いイチョウの木は初めて見ました、

このイチョウの木はよく見ると、上部に別の木が茂っています。おそらく宿木なのでしょう。珍しいです。

丹川地蔵尊 大イチョウ

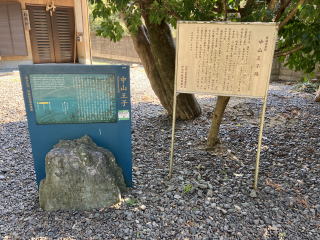

丹川地蔵のすぐ先に今日最後の九十九王子の三鍋(みなべ)王子神社があります。16:10に到着。

三鍋王子はこの地「みなべ」の語源にもなった王子社です。現在は神社で鳥居や御社もあります。

この王子は「中右記」に初めてその名前が見えます。その後、藤原定家・藤原頼資も熊野参詣の際、

三鍋王子に参拝しています。

三鍋王子神社 境内

境内には「小栗井戸」があります。常陸国の「小栗判官」は悪者に毒酒を飲まされ、歩行さえ不自由

となりました。熊野の「湯の峰」の湯が効果ありと聞き、妻の「照手姫」の献身的な介添えで熊野に向か

いました。その道中、照手姫がこの井戸から水を汲み、判官に飲ませたと伝えられています。

小栗判官は、判官びいきの語源ともなった方でもあります。

王子碑の隣に熊野古道のスタンプ台がありました。

小栗井戸 三鍋王子碑とスタンプ台

境内には熊野古道案内の看板もありました。

熊野古道案内看板

この三鍋王子の神社前から南部高校・鹿島神社裏を通って堺方面に行く道は「小栗判官」にちなんで

「小栗街道」と呼ばれています。

あとは三鍋王子から駅に向かえばゴールです。神社前の道が駅前の通りとなります。途中の児童公園

にカッパの像がありました。「南部ってカッパも有名だったりするのか?」確か中辺路の滝尻王子の

手前の川にも伝説があった気がしますが・・・。

10分ほどでJR南部駅に到着です。16:25。立派な駅舎ですがここも無人駅です。

JR南部駅

駅の情報版で、滋賀県内の大雪の為、電車が大幅に遅れているとの情報がありました。くろしおも

遅れているようです。幸い私たちが乗る各駅停車は時刻通り運転していてほっと一安心です。

ここから電車に乗り、紀伊田辺駅に向かいます。16:58発の電車に乗ります。この電車に乗れない

と次の電車を約1時間待たないといけませんでした。

17:07に紀伊田辺駅に到着。宿は駅のすぐ前にあるビジネスホテルです。宿泊の手続きをして、

まずは入浴、と思ったのですが、外の気温がかなり低く寒いです。この後外に飲みに出かけるので

湯冷めしてしまいそうです。今回は寒くて汗はかいていませんし、入浴は後にして夕食を兼ねた宴会に

出かけました。

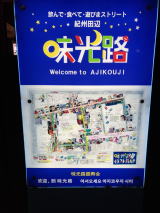

紀伊田辺駅前には和歌山県でも有数の繁華街「味光路」があります。お店がたくさんあり、どこに入ろう

か迷うくらい多いです。ところがホテルのフロントの方が「今日は予約しないと入れない。」とのこと。

電話すると確かにどこも満員です。フロントの方も知り合いのお店にかけてくれたのですが、どの店も

満員です。ようやく8軒目で予約できてほっと一安心。こんなに寒いのにのんべえが多いのですね。

私たちもそのうちの一人ですが。

フロントの方がご親切にお店まで案内してくれました。思いっきり昭和レトロな通りの小路の中にあり、

案内してもらわないとわからなかったと思います。ご親切に感謝です。

食事もお酒も進み、楽しい宴となりました。おまけに安かったです。

飲み屋街と看板

部屋に戻って入浴です。ビジネスホテルの狭い湯舟ですが仕方ありません。

ひと汗流した後、明日は早出なので、宿に戻り早めの就寝です。

行程(2日目)

JR紀伊富田駅→草堂寺→展望所→安居辻松峠→祝い滝分岐→三ヶ川バス停→JR紀伊日置駅

40 60 50 55 50 85

朝5:30に起床。朝食は昨日コンビニで購入しておいたものを食べます。さすがにこの時間ではお店

は開いていませんので。併せて昼食も買っておきました。朝はサンドイッチ、昼はおにぎりです。夜に

ハイカロリーの食事をしますので、朝と昼は質素なメニューです。

6:24発の電車に乗ってJR紀伊冨田駅に向かいます。6:38に到着して、念のために駅のトイレを

使わせていただき、6:50出発です。

今回は距離も長く、「富田坂」「仏坂」の2坂を越えて歩くので、少し早めの時間帯からのスタートにしま

した。今日もホテルで荷物を預かってもらえましたので、余分な荷物を預け、荷物も最小限にしての軽荷

作戦です。

ちなみに、今日歩く区間は紀伊田辺駅から東側ですので大辺路です。大辺路に初めて足を踏み入れ

ました。ちなみに、紀伊富田駅のトイレは清潔で温かい便座でした。

駅前に「草堂寺まで2,6km」の案内標識がありました。

紀伊富田駅 駅前の案内板

朝早い事もあり寒いです。歩かないと凍えそうです。

改札を出て北東に まっすぐに進み、民家と商店が入り交じる古い家並みの通りを進みます。富田坂

の起点「草堂寺」までは2,5km程。約40分です。富田橋手前に大辺路の大きな看板が立っています。

冨田橋を渡ります。橋を渡ったところが国道42号線です。国道を横断したところに道標があり、右斜め

に曲がって住宅街の中の道に入ります。この道が熊野古道です。道端にお地蔵さまが祀られています。

富田橋手前の看板 地蔵尊

住宅街を抜けます。石経地蔵を過ぎ、飛鳥橋を渡った先に「大辺路」の大きな看板があります。

草堂寺の手前までは大辺路も住宅地の中の道になっています。

住宅地の中の道を行く 大きな看板

程なく草堂寺に到着。7:30。ここは禅寺だそうです。円山応挙や高弟の長沢芦雪の障壁画を所蔵

していることで知られるお寺です。ですが残念ながら寺の内部は非公開となっています。

立ち寄らず先に進もうと思いましたが、隣りの草堂会館にはトイレがありますので、こちらをお借りしま

した。

お寺の周囲の塀はお城のような立派な石垣です。昔は一部のお寺が城や砦として利用されていたそう

です。ここもそうだったのでしょうね。どう見てもお城の石塀です。

その石垣を回った角の脇道が「富田坂」の登り口となり、ここから「冨田坂」が始まります。石垣の角に

立派な道標と案内板があります。7:35に出発です。

石塀 案内板

富田坂は、草堂寺横から安居(あご)辻松峠まで、約5kmの登り坂が続く大辺路の難所の一つです。

「紀伊続風土記」に「坂路石高く、路難にして、大辺路街道の内坂路の難にして大いなるはこの坂を

第一とす」(現代語に訳すると、「坂道が険しくて大辺路の中でも一番大変ですよ。」となります。)ですが

その分、古道のおもむきが残っている道で、途中、白浜の町並みや田辺湾を見下ろすことができます。

見事な石垣の横を登っていきます。古道の雰囲気満載の道です。石垣を過ぎると竹やぶの中の緩や

かな坂を登ります。

石垣と富田坂入口の石段

坂道を10分ほど登ると右手から林道が合流します。ここが「一里松跡」。名前の通り一里をしめす

松があった場所なのだそうです。肝心の松はもうなくなってしまったようです。和歌山から二十三里

(約92km)になるそうです。ここに富田坂のスタンプ台があります。

ちなみにここは2番目で、1番目は紀伊田辺駅前の闘鶏神社です。

もう一つ、500mおきに写真の道標があります。これは目印となり助かりました。(番号が書かれて

いてここは1番。この道標は富田坂のレスキューポイントを示しています。三ヶ川バス停手前に22番

がありました。)

一里松跡 レスキューポイントの標柱

ここから道は平坦な歩きやすい林道になります。車が1台通れるくらいの幅の道です。と思っていたら

下り始めました。「せっかく登ったのに下るんかい。」と思わず関西弁で突っ込みを入れてしまいましたが、

心配は無用で、すぐ先でまた登り始めました。

高速道路の下をくぐって少し進むと、何かはわかりませんが建物があります。倉庫でしょうか?

すぐ先に「高瀬要害山城:馬谷(うんまたに)城跡」の案内看板があります。7:45着。右手に分岐した

道があります。

馬谷城跡は、応仁の乱の20年ほど前の明応3年(1495年)に築かれた山城です。

高瀬要害山城:馬谷(うんまたに)城跡の案内板

この分岐から城跡までは10分ほどだそうです。せっかくなので立ち寄りたいのですが、「今日はロング

コースなので先を急ぎたいですし、皆さんに待っていてもらうのも心苦しいです。」という言い訳により、

パスしました。

参考までに行った方のブログによると、「分岐から階段の交じる急坂を登り、紀勢自動車の高さを

超えてさらに登り、ロープのある急坂を登り切ると城跡に到着です。急坂でしたが距離は短く10分も

かからずに城跡のある山頂に到着。山頂は小広場になっていて三の曲輪跡、本丸跡があり、北側の

展望が開けています。方位盤もあります。小さいですがなかなか堅固そうな城跡でした。」とのことです。

林道を進みます。

ここからが富田坂の本番の始まりです。林道の斜面にシダがびっしり生えています。暖かくて雨が

多いのでしょうね。

道の周りに一面のシダ 富田坂にて

やがて林道が終わり、大辺路富田坂「七曲がり」の看板がありました。七曲がりと聞くと、九十九折れ

の急坂をイメージしますが、ここはS字状の登り坂が数回あった程度で、途中の急坂の所は確かに

きついと思いましたが、さほど急坂という感じはありませでした。

七曲の看板

富田坂全体を通しても傾斜の厳しい、いわゆる「難所」となる急登はここだけでした。

距離もそれほど長くありませんでした。実際には9回曲がった先で傾斜が緩くなり、登り切ると平坦で

自然豊かな尾根道となります。

途中で「展望所」の看板があるところに到着しました。8:30。南側が開けていて、白浜空港とアドベン

チャーワールドが見えています。パンダを見に10年ほど前に来たことがあります。

白浜空港とアドベンチャーワールド

素晴らしい眺めを楽しみます。四国での遍路もそうでしたが、山の上から海を眺めるのは気持ちが

良いです。

「ここは七曲の途中です。」とわざわざ書いてありました。ということはまだまだ登りが続くのですね。

そう覚悟して歩き始めたのですが、 展望所の先で2回ほど曲がった後は、ほとんど横歩きのような

感じになりました。

山道とはいえしっかりと整備された道なので歩きやすいです。本当に歩きやすい道なので気持ちが

良いです。おかげで快調なペースで歩けます。古道らしさがあって楽しい道です。

結局七曲と書かれていましたが九曲がりでした。

水平な道

もう1か所景色を眺められる場所があり、こちらは昨日泊まった紀伊田辺の町が見えていました。8:55着。

途中には標識柱もあり、目安になって助かりました。

道の斜度はないのですが距離はしっかりとあります。もう30分近く歩いています。じわじわと高度を

上げていく道ですね。

紀伊田辺の町並み 標識柱

道の周りには椿の木がいっぱいあります。歩く人が少ないのか、道の両側は草がせり出してきて

いました。

木々の隙間から前方に見えるピーク付近がおそらく今回のコースの最高点の「安居辻松峠」でしょう。

ということはあそこまで登らないといけません。

途中で1箇所北方向が開けているところがありました。おそらく熊野方面で、多分中辺路のコース?

だと思いました。

平坦な1本道をのんびり歩いていると「峠の茶屋跡」の看板の所に到着。9:00。ちなみに、この茶屋は

大正8年(1919年)ごろまで営業されていたそうです。

そのすぐ先に不動明王の石仏がありました。

峠の茶屋跡の看板 不動明王の石仏

峠の茶屋跡からはアップダウンがわずかにありますが、緩やかな歩きやすい道です。しばらく進む

右手から道が合流します。

合流地点の標識

そこからすぐに安居辻松(あごつじまつ)峠に到着しました。9:20。

安居辻松(あごつじまつ)峠の看板

道の傍らに舟形後背のお地蔵さまが建っていました。標識柱も建てられていて、ここは田野井・椿の

分岐でもあり、ここを右に下るとJR椿駅まで下れるみたいです。でも4,6kmあります。ここを打ち止め

の地点とすると、次回戻ってくるのが大変です。

石仏 分岐の標柱

安居の渡しまで8.6kmとなっています。渡し船を復活させていて、予約制で乗船できます。申し込み

をしたのですが、運行時間に合わなくてダメでした。

分岐を過ぎると、「竜首展望」の看板がありました。前方の展望の尾根筋などを竜首に見立てたと

言われています。(正直私達には龍には見えませんでした。昔の方は想像力が豊かだったのですね。)

峠からは緩やかな道で当然下り、のはずなのですが、水平というより少し登っています。首を

かしげますが、峠の看板の所が最高地点とは限りませんので。

このあたりからは南東方面に展望が開けます。今日は気温が低いせいか霞もかかっていないので

遠くまでよく見えます。寒気団のせいで滋賀県以北は大荒れの天気のようです。今回は気温が心配

だったのですが、気温は低いものの晴れてくれて日差しもあり、何とか大丈夫です。

この富田坂は、大辺路の中でも最大の難所と言われていますが、正直なところずいぶん楽に登れ

ました。

峠から300mで林道が合流。案内板があります。小広場という感じで休憩によいところです。9:25着。

新しいトイレがありました。このトイレが山中にあるとは思えないほど綺麗でした。清掃して下さって

いる方に感謝です。

広場の案内板 広場の標識柱

富田坂の登りは古道らしさがあって非常に楽しい山道でしたが、ここから三ヶ川バス停まで林道になり

ます。この林道のおかげで車で来られるので先程のトイレの維持管理ができるのでしょうね。

ですがここからひたすら下る道になります。途中で九十九折れの急坂もあります。急な下りは膝を傷め

ますので要注意です。おまけにこの林道は舗装されたところと未舗装の所が交互にあり、歩き難さに

拍車を掛けます。舗装路の表面に苔か草かわかりませんが覆っていたりと、歩きにくい道です。

途中で大きな広場がありました。ヘリポートなのか作業場なのか?おそらく後者でしょうね。

この舗装路は所々に狭い場所もありました。ここを車で登って来れるのでしょうか?トイレのあった

広場の反対側にも道が続いていましたのでそちらを通っているのかもしれません。

途中で道が分岐したり合流したりしますが、道標がありますので迷うことはありません。

厳しい下りが続きますが、時折素晴らしい展望が望める場所もあります。でも見えている山麓の谷

まで下りるのかと思うとため息が出ます。

峠から40分ほど下るとようやく傾斜が緩くなり、「祝の滝(しゅくのたき)分岐」に到着。祝の滝には

ここから片道1km、往復30分で行けます。現在時刻は10:25。正直なところ時間に余裕はありません。

また、今は渇水の時期でおそらく滝は水が少ない状態との情報を得ています。このため、祝の滝は

パスしました。

滝の名誉のため調べた情報を記載します。「雨の多い時期は落差10mの飛瀑が見られる美しい滝」

だそうです。滝を見たい方は増水期に来ることをお勧めします。

分岐点の進行方向には車止めのゲートがあり、通行止めになっています。でも安心してください。

(かなり古いですね。)脇を簡単に通り抜けができます。このゲートは何のためにあるのでしょうか?

ここにゲートがあるということは車で来る人がいるということなのでしょう。

ゲート

ゲートを出たところにトイレと姶良(あいら)火山灰層の説明板があります。(写真はなし)

(説明板から)

「姶良(あいら)火山灰層:三ヶ川の林道ゲート付近姶良火山灰層がみられる。今から二万二千年前に、

九州の霧島火山帯の桜島が大爆発を繰り返し、噴き上げられた火山灰が、偏西風にのって約五百キロ

離れた日置川町安居の三ヶ川や本宮中辺路にも積もって、現在これが地層としてみられる。」とのことです。

さらに林道が続きます。三ヶ川に沿った道を下っていきます。なだらかな下り道で助かります。

林道にそって流れる川の透明度が凄いです。川魚が群れで泳いでいるのがはっきりと見えました。

釣り糸を垂らしたらすぐに釣れそうです。

「三ヶ川梵字塔」に10:35に到着。梵字塔の名の通り、梵字(サンスクリット文字)で大日・弥陀・勢至・

観音・薬師など10仏を梵字で表現しているそうです。対面の案内板に書かれていました。

梵字塔 説明板

梵字塔を越えて10分ほどで複数の石仏がある庚申塔がありました。10:45着。

その先に「安居の渡しまで2km」の標識がありました。その手前の三ヶ川のバス停までは1,5km

くらいでしょう。

庚申塔 説明板

その先の沢沿いに石垣があります。形からして何か建物があったみたいです。

その先で開けた場所がありました。正面に見える山並みが仏坂で越える峠だと思います。正直「遠くて

高いなあ。」と思いました。

ひたすら歩き続け40分ほど歩くと県道37号線と合流します。右手の流れは日置川(ひきがわ)

です。かなりの川幅の川です。流れも綺麗です。

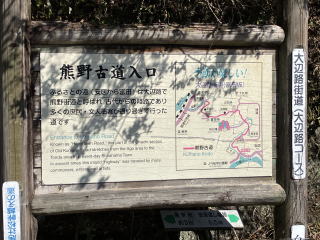

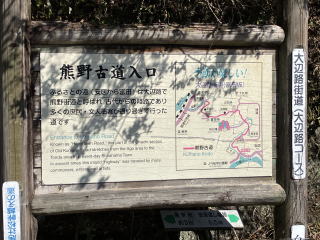

県道出合には三ヶ川バス停があります。11:15着。合流点に横に熊野古道入口の案内板もあります。

案内板

案内板

ここからはJRの紀伊日置駅駅までコミュニティバスの便がありますのでここを打ち切りにするのもよい

かも知れません。(ただし1日に4便のみで土日はお休みです。)もちろん今日はまだ先に進みます。

コミュニティバス停

ですが、TZさんが足を痛めてしまい、ここでリタイヤすることになりました。バスがないのでタクシーを

呼ぼうと電話したのですがどこも出てくれません。

協議の結果、ここで本日は打ち止めとし、全員で紀伊日置駅まで歩くことにしました。11:25出発。

駅まで約5,3km。時間はたっぷりありますし、途中で座るところを見つけてお昼を食べ、のんびりと

歩くことにしました。

何せ紀伊日置駅の次の電車は3時間後です。慌てることは何もありません。

歩き始めるとすぐに写真のような川の景色がありました。エメラルドグリーンの水の色は神秘的で

すらありました。

日置川の川面

500mほど歩いた所に口ヶ谷橋がありました。安居の渡し船に乗れなかったため、ここを渡って仏坂

に行くはずでした。橋のたもとに大きな案内看板がありました。これなら迷わないですね。

口ヶ谷橋と案内看板

ここから駅までは県道37号線をテクテク歩きます。青い空が広がり、風もあまりなく、日差しもあって

寒さはそれほど感じません。

途中で越えてきた山並みが一望できました。

青い空と山並み

途中でバス停のベンチがありここで昼食。いささか予定とは違いましたが、景色を見ながらおにぎり

を食べます。

食事を済ませ、駅まで歩きます。12:50にJR紀伊日置駅に到着しました。ローカル感満載の駅でした。

紀伊日置駅

ですが今日はこの後宿に着くまでが長いです。まずは紀伊田辺駅に移動。その電車が約1時間後です。

駅のベンチで日向ぼっこしながら待ちます。

ようやく電車が来て乗車して紀伊田辺駅に向かいます。ホテルで荷物を回収し、また電車に乗って

湯浅駅に向かいます。時間の関係で短い距離ですが特急を使いました。

特急料金は指定席込みで1,700円。高いですが仕方ありません。電車の本数が少ないので。

という予定だったのですが、ネットで購入したらなんと750円。半額以下です。当日割引?よくわかり

ませんがよかったです。

さすがに特急です。45分の時間短縮できました。

紀伊田辺駅で特急がすれ違い

湯浅駅についてタクシーを呼ぼうとしましたがまったく繋がりません。観光協会の方に聞くと、湯浅周辺

は、日曜日はタクシー会社はお休みなのだそうです。唖然としましたが人手不足のご時世ですので、そう

いうことも起きるのでしょう。幸い宿に電話したら迎えに来てくれることになりホッと一息です。

今夜の宿は前回の時にも泊まった民宿タムラです。

この宿は、建物はちょっと古いですが、何より料理が魅力です。前回評判だったウツボのフルコース

を頂きました。料理もおいしくお酒も進み、大満足の宴となりました。

ウツボフルコース

いつまでも飲みたいのですが、明日の朝も早いので、21:00に就寝。朝まで爆睡しました。

行程(3日目)

JR宮原駅 → 得生寺 → 糸我稲荷神社 → 糸我王子 → 糸我峠 → 逆川王子 → JR紀伊田辺駅

15 10 10 25 45 30

朝6時に起床。6:30から朝食です。宿の方に無理を言って早めにしてもらいました。朝食も美味し

かったです。準備をして7:00に出発。送りも宿の方に無理を言ってお願いしました。

湯浅駅に無事に7:20に到着。コインロッカーに荷物を預け、7:41発の電車に乗り込みます。

TZさんは足の具合がよくないため、ここで私達が戻るのを待ってもらうことになりました。Kさんは所用

の為、ここで解散です。

実は前回、私の勘違いとタクシーの遅れにより、予定の電車に乗り遅れ、40分近く出発が遅れた

ために、今日歩く区間を歩けませんでした。今回は早めに移動して無事に乗れました。

紀伊宮原駅に7:48に到着。

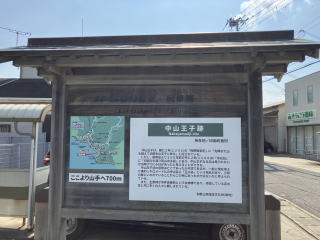

駅前に大きな熊野古道の案内看板と標柱があります。

そういえば、前回ここまで歩いてきてこの駅で1時間近く電車を待っていました。今回も電車を待って

ばかりですが仕方ありません。

紀伊宮原駅 熊野古道の大きな看板

標柱

今日も晴れてはいますが雲も多くおまけに寒いです。天気予報では大阪や和歌山県の北部も雪だとか。

「歩く区間だけ降らないでくれ。」というわがままなお願いをしつつ7:55に出発。

駅から路地を抜けて南に向かうと宮原橋で有田川を渡ります。この川は、昔は渡し船で渡っていた

そうです。橋のたもとにある天神社の近くには「宮原の渡し場跡」の碑が建っているのですが、橋から

離れた河原にあります。駆け足で碑の所まで行ってみるとぽつんと標柱が1本あるだけでした。おまけに

周りは工事中で、作業用の機械やフェンスがあります。碑だけをとるのに苦労しました。

おまけですが、「札場地蔵尊」がありましたのでこちらにも寄りました。写真を撮り、橋まで戻ります。

宮原の渡し場跡 札場地蔵尊

有田川は川幅も広く水量も豊富です。この時期でこれだけあるのですから、増水期はかなりの流れで

しょうね。浅瀬ではシロサギが魚を狙っていました。河原はサイクリングロードになっています。

有田川

橋の上から振り返ると、前回越えてきた拝ノ峠のある長峰山地が見えていました。進行方向には

糸我峠が見えています。

また、この川は鵜飼いがあるのですが、全国的にも珍しい、徒渉での鵜飼いだそうです。

橋を渡ると熊野古道の案内看板があります。古道は左に進みます。

ここから湯浅駅までの距離は約7kmで、途中に糸我峠と方津戸峠の2つの峠越もありますが2時間

くらいで着けるでしょう。

渡り切った橋のたもとに道標がありました。その先の分岐にもあります。この看板には分岐の先の

進む方向が書かれていてわかりやすかったです。

案内看板

500m程堤防道路を歩いて2つ目の案内看板に従い右手に降ります。すると「中将姫寺(正式名称

は得生寺:以下はすべて得生寺と記載)」の大きな看板がある交差点に突き当たります。

国道沿いの看板

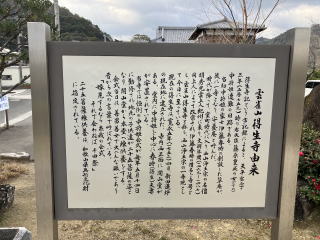

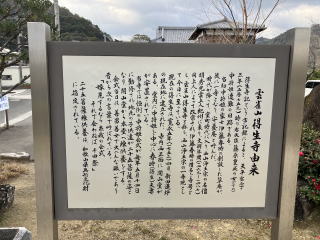

この道は国道42号線でそのまま横断して直進すると得生寺に到着です。8:10。得生寺は奈良時代

の貴族・藤原豊成の娘「中将姫」ゆかりのお寺です。

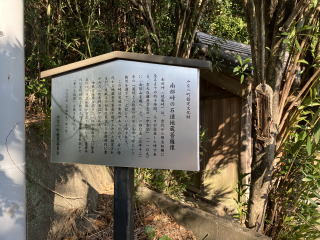

得生寺 寺の由来

中将姫伝説というものがあり、要約は『中将姫は、藤原豊成の後妻の「継子いじめ」で命を落としそう

になるが、難を逃れて雲雀山に逃げる。その後、大和(奈良)の「當麻寺」に入り、阿弥陀仏の浄土世界

を祈り「浄土曼荼羅」を一夜にして織り上げ、その功徳で極楽往生を遂げました。』だそうです。

正直まったく知らなかったです。ひとつ賢くなりました。ちなみにこの中将姫は琴の名手だったそうです。

この中将姫にまつわる物語は、後に能・浄瑠璃・歌舞伎などの題材として様々な作品を生み出しま

した。中将姫という言葉だけはを知っていたのはそのせいかもしれません。

余談ですが、この話に出てくる當麻寺は金剛山地の「二上山」の麓にあるお寺です。

當麻寺を含めた葛城市周辺は漫画とアニメの「鬼滅の刃」の影響で、ここ最近、コスプレ写真の撮影

スポットとして大賑わいなのだそうです。當麻寺の奥之院は作中に登場する無限城」に風景が似ている

そうで、また葛城市にある「葛木坐火雷神社」は大技の名前に社名が入っていて、聖地になっている

そうです。そういえば一昨年金剛山に登った時にも看板を見たような気がしました。「鬼滅の刃」の影響力

恐るべし、ですね。私は全く興味がなくてTVも映画も見ていないのですが・・・。

話がだいぶ脱線してしまいましたが、本筋の熊野古道に戻ります。ちなみに得生寺にはトイレや

ベンチもあるので休憩にも便利です。境内には大きな桜の木がありましたが、まだ咲いていません

でした。

寺を出てすぐ先に「糸我村の一里塚」があります。この一里塚は江戸時代初めごろに紀州藩が

熊野街道整備の一環として築いたものだそうです。

糸我村の一里塚

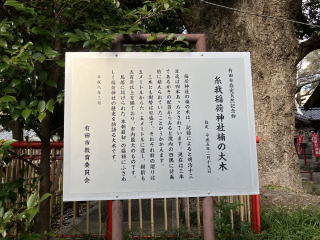

さらにそのすぐ先に「糸我稲荷神社」があります。8:20に到着。日本最古の稲荷神社という歴史ある

神社です。京都の伏見稲荷大社より60年程古いそうです。それだけですごいと感じてしまいます。

糸我稲荷神社

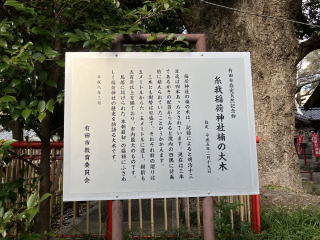

神社境内には大きな楠の大木が並んでいます。どれも立派な楠の木で樹齢は500年以上だそうで、

有田市内でも最大かつ最古の木だそうです。

樹齢500年以上の楠の木 説明書

神社の隣に「熊野古道歴史民族資料館」という立派な名前の建物があります。無料とのことですので

入館しようと思いましたが、残念ながら9:30からとのことでまだ開いていませんでした。

その駐車場に標石柱と案内看板がありました。

駐車場の標石柱と案内看板

入館はできませんでしたが、熊野古道歴史民族資料館の案内を少し。

藤原定家の「熊野御幸記」を絵巻風に再現したレプリカなど色々な展示物があり、これから向かう

「糸我峠」にあった茶店を再現したコーナーもあるそうです。トイレと椅子もあるそうですので休憩には

良い所です。

建物を出て糸我峠に向かいます。道はみかん畑の中の緩やかにな上り坂となります。さすがにもう

みかんの実はなくなっていました。

初日にも思いましたが、この辺りはみかんの木で南部は梅の木でした。境界はどの辺りなのでしょう

か?「湯浅町あたりかな?」という気がします。

坂の入口に「すく熊の道」という道標があります。「すく」というのは「まっすぐ」という意味だそうです。

この坂道は結構厳しく、3日目の疲れた足にはつらいです。

5分ほど歩くと、先程の得生寺の中将姫が逃げたとされる「雲雀山」の登山口があります。今日はパス

ですが、熊野古道には関連コース(山)がたくさんあるので、いずれ古道を完歩した暁にはそちらも

歩いてみたいと思います。

ここで振り返ると糸我稲荷神社の全体(楠の木)がスマホの画角に収まりました。(私のスマホには

広角の機能がないので、縦横の幅のある被写体を撮るのに苦労します。)ところが写真はブレて失敗

しました。

糸我の集落内を進んでいきます。分岐にはしっかり道案内が設置されていますので迷うことなく歩け

ました。ジグザグの道を10分ほどで登りきると糸我王子に到着。8:30。石碑と小さな祠があります。

13世紀はじめの藤原定家の参詣紀には「いとカ王子」と記録されている王子社です。

糸我王子

江戸時代、この付近には「水王子社」と「上王子社」の2つの王子があったそうで、そのうち上王子社

を「糸我王子」としたそうです。

どちらの王子社も先程の糸我稲荷神社に合祀されていますが、糸我王子の社は地元の方々の尽力

により、平成7年に再建されました。看板にその経緯が書かれています。ここにも桜の木があります。

開花の頃に来たら、さぞ絵になる眺めなのでしょう。

その先で集落を抜けてみかん畑の中の急坂を登ります。途中に熊野古道の古い石の道標があります。

そこからみかん畑の向こうに見える峠を越えます。

山腹のみかん畑

すぐ先の所に説明板と石柱があり糸我王子跡となっています。もともとはここにあったみたいですね。

少し先に分岐があり、「左くまの道」の道標があります。ここから峠までのミカン畑の中の登り道は、

一部急登があるものの、全体的になだらかです。

途中で振り返ると、山腹のみかん畑の先に有田川沿いの街並みが広がっていました。良い景色で

見惚れてしまいます。先程歩き出した宮原橋が見えました。

案内看板と石柱 ミカン畑の先に有田川と紀伊宮原の集落

途中から林道になりますが、よく整備された道で看板もつけられていて、問題なく歩けます。

この辺りは周りがミカン畑なのでしっかりと道が整備されています。ミカン畑で作業されている方が

いました。実をとった後も手入れが必要なのでしょうね。

所々にまだ実が残っている木がありました。取り残しなのか、放置されているのか?と思い、後で

聞いてみると、品種によって収穫時期が違うのだそうです。

糸我峠への林道

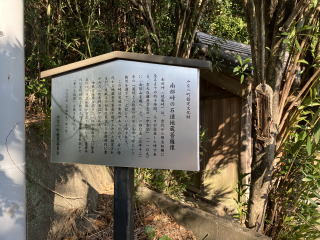

その先で東屋があります。その横に「糸我峠」の説明看板がありました。8:50着。休まずに先に進み

ます。

糸我峠の入口 説明板

ここから少しの間、竹林の中の九十九折の道になります。結構急坂で、舗装されていない地道でした。

ですが距離も短く、ひと登りで登り切りました。

竹林の中の路

登りきると舗装された道に出てすぐ先で糸我峠に到着。8:55。5分ほどで登り切りました。

ちなみに、万葉の歌枕「絲鹿の峠」はこの糸我峠のことを指します。

糸我峠

ですが、現在では周りはミカン畑でフェンスに囲まれていて、おまけに広場もなく舗装された道路のみ。

峠に着いたという感動はほぼ0%です。

江戸時代には2軒の茶店があったそうで、その茶店跡の石柱があります。みかんを売っていたそう

です。こち太も写真の小さな石柱のみです。

茶屋跡の石柱

峠からは当然下りになります。結構急な下り道です。峠の先で木のトンネルを抜けると目の前に素晴ら

しい絶景が広がっています。湯浅湾とその先に紀伊水道が見えます。さらに先には太平洋が望めます。

きっと古の旅人もみかんを食べながらこの景色を眺めたことでしょう。景色の素晴らしさが疲れを忘れ

させてくれます。この景色のおかげで峠の感動が50%位にアップしました。

峠の先の木のトンネル

その先の眺め(雲が邪魔ですね)

山麓が吉川の集落です。その先の低いこんもりした丘みたいな山塊がこれから向かう「方津戸峠」

です。まだ一つ峠を越えないといけません。右側(南西側)が湯浅方面です。

真正面の遠方に見える山並みが、前回歩いた紀伊路の難所の一つ「鹿ヶ瀬峠」です。鹿ヶ瀬峠には

熊野古道で現存する最長の「石畳道」が残っていました。

景色を堪能して、峠を下り吉川の集落へ向かいます。周りはミカン畑です。

途中に絵がプリントされた看板がありました。

プリント看板

途中、畑の金網の中に「伝説 夜泣松」の石碑がありましたが説明看板などがなかったので云われは

わかりませんでした。

15分ほどで吉川集落に下りました。振り返って糸我峠を見上げます。こうしてみるとそれほど高くは

ありませんが登りごたえは十分にありました。

集落内を歩きます。四ツ辻の所で古道は直進しますが、道標に従って逆川王子はここを右折。

すぐ先に逆川神社があります。9:15到着。

逆川神社

この神社の境内に「逆川王子跡」がありました。この王子が今回の最後の王子です。

逆川王子

ちなみに、「逆川」という名前はこの地に流れる川の名前で、その謂れは付近の川は海方面へ西に

流れるのに対し、逆川は名前の通り東へ逆に流れるのだそうです。

ちなみに昔はここの地名も「逆川」でしたが、逆という字はあまり縁起の良くない文字だったらしく、

現在の「吉川」に改めた地名なのだそうです。

逆川神社にはトイレとベンチがあると案内地図に乗っていたのですがどちらも見当たりませんでした。

地図をよく見るとここではなく少し先にある消防団の倉庫の所でした。

神社の少し先に「腰掛岩の跡」という、熊野御幸で後白河法皇が腰掛けた岩があるようでしたが

見当たりませんでした。時間もないので探す気もなく、先に進みます。

先程右に曲がった四ツ辻まで戻り、もう一度右折して古道に戻ります。消防団の倉庫の所にある

トイレを使わせていただきました。寒いせいかトイレが近くなってしまいました。

ここで15分ほど予定よりも遅れています。電車の時間がありますので少しペースアップします。

集落を抜けて道路に突き当たったところを右に進みます。下り切った所に弘法井戸があります。

きっと弘法大師が掘った井戸なのでしょう。弘法大師は唐(中国)で土木技術も学んできたのでしょう

ね。あちこちに弘法大師の名前の付いた井戸がありますから。

弘法井戸

ここから方津戸峠まではゆるやかな登り。峠に向かって登っているという感じがないままダラダラと

登ると道が分岐していて左の道に進むと方津戸峠に到着。9:30。峠には看板があるのですが、

この看板がなかったら峠とは気づかないようなところでした。ここも峠感0%です。

おまけに峠の手前の道は歩道がないのに車が結構通り、危ないです。

方津峠の看板

ここが峠だと実感できることはただ一つ、看板の先が急坂の下りになっていることだけでした。

ここから道を下っていきます。すぐ目の前に湯浅の町が見えています。

平地に降り、山田川沿いに歩いて北栄橋を渡ると湯浅の町中に入ります。

この川沿いをに進むと「重伝建地区」があります。地区内の道沿いには土蔵群や醤油蔵が建ち並び、

その蔵から船で運ぶために造られた大仙堀等、湯浅の町の歴史を感じられる町並みがあります。時間の

ある方は散策されるとよいと思います。醤油味のソフトクリームが絶品だそうです。

余談ですが、ここの名物は「金山寺味噌」です。前回も今回も買いましたが、ごはんのお供に良い

ですよ。興味のある方はどうぞ。

駅までの途中の立石茶屋の交差点には「立石の道標」がありました。

立石の道標

10:00丁度に無事に湯浅駅にたどり着きました、私たちの到着を祝うかのように雪が降り出しました。

本当にここは南紀なのでしょうか?これも異常寒波のせいでしょうか?

冗談はさておいて、電車に乗って大阪に向かいます。大坂方面の雪が気になりますが、進むしかない

です。

乗車した特急くろしおは283系オーシャンアローという特別車輌でした。鉄道に興味のない方はスルー

してください。

オーシャンアロー

おまけですが、今回も鶴橋駅で焼肉で昼宴会となりました。こちらも美味しかったです。

鶴橋のディープな雰囲気にしっかりはまってしまっています。

普段は登山の後は体重が減っているのですが、今回は帰宅したら体重が増えていることでしょう。

鶴橋からは近鉄特急のアーバンライナーで帰宅しました。この車両もデビューから35年。改良され

てはいるものの、古さを感じさせるようになりました。

アーバンライナー

無事に自宅に到着しました。

今回は寒さがいささか心配でしたが、無事に歩けました。予想以上に展望があり、景色も楽しめ

ました。梅林などの古道以外にも見どころが多くて楽しい旅路でした。

紀伊路も完歩まであと少しとなりました。熊野古道の内、小辺地は完歩。中辺路もあと少し。伊勢路は

古道が現存していない区間は未踏ですのでそちらもチャレンジしてみたいと思います。まだ100kmほど

残っています。

大辺地はようやく第一歩を印ました。まだ先は長いです。

大昔から多くの人が歩いた道を歩くのは意義のあることだと思います。皆さんも歩いてみてください。